A comienzos del siglo XX, al paisaje puertorriqueño lo absorbió un proceso que el historiador Fernando Picó denominó la “cañaverización” de Puerto Rico (Picó, 2006). La transformación de llanos costaneros y de la montaña en un extenso monocultivo de caña de azúcar, no solo reconfiguró la economía y las relaciones sociales, sino también el metabolismo ecológico del archipiélago.

La concentración de la tierra en manos de unos pocos dio paso a centrales azucareras de gran escala, cada una con sus propios company towns. Este nuevo orden productivo trajo consigo la hegemonía de la central azucarera como eje de la economía colonial, articulando enclaves orientados a la exportación y desconectados de las necesidades del resto de la sociedad.

Desde la perspectiva de la Plantation School, el modelo de plantación no puede entenderse solo como un sistema monocultivo agrícola, sino como una formación socioeconómica y política integral en la que tierra, trabajo y producción estaban orgánicamente subordinados a los intereses del capital foráneo (Best & Levitt, 2009).

Este régimen productivo articulaba no solo la economía, sino también la organización del poder y las jerarquías sociales, generando una relación de dependencia estructural con el mercado internacional. Por consiguiente, la plantación fue la base de un modelo de desarrollo dependiente, caracterizado por la especialización orientada a la exportación, la desarticulación del mercado interno y la reproducción de una burguesía criolla intermediaria.

En este modelo, la subordinación económica estaba unida a la subordinación política, reforzando y naturalizando el carácter colonial de Puerto Rico como enclave periférico en la economía-mundo capitalista.

Esta dinámica encaja en lo que Paul Baran (1957) llamó “morfología del atraso”, o la incapacidad de formar un mercado interno propio debido a que la economía colonial se integra como apéndice del mercado metropolitano. En el caso puertorriqueño, este patrón se consolidó a partir de 1898, cuando la invasión estadounidense inauguró un nuevo ciclo de violencia colonial que transformó de raíz las relaciones económicas y políticas.

La dolarización forzada, la apertura comercial sin proteccionismo, y la marginación política de la élite criolla no solo alteraron el marco jurídico y monetario, sino que también bloquearon la posibilidad de construir un proyecto nacional de desarrollo productivo.

En este contexto, la clase dominante local se redujo a una burguesía intermediaria, cuya función principal era, y continúa siendo, facilitar la circulación de mercancías y capitales provenientes del exterior. Orientada al comercio de importación, a la especulación inmobiliaria y a las actividades financieras, esta élite careció tanto de la capacidad material como de la voluntad política para competir con el capital foráneo o de promover un desarrollo endógeno.

El resultado ha sido una estructura económica profundamente dependiente, en la que la acumulación de riqueza está subordinada a intereses foráneos y en la que el excedente generado sale de manera sistemática de nuestro archipiélago.

El Plan Chardón y el intento de reformar el enclave

La crisis económica de la década de 1930 abrió un breve paréntesis en el que sectores reformistas en Puerto Rico imaginaron un modelo económico distinto. En medio de la Gran Depresión, y bajo el influjo de las políticas del Nuevo Trato se creó la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) como respuesta al colapso económico y social.

El Plan Chardón, concebido en 1934, se convirtió en el documento matriz de esta intervención federal, proponiendo un ambicioso programa de transformación institucional y estructural. Entre sus medidas figuraban la expropiación de tierras azucareras y la implementación de la Ley de los 500 acres, la diversificación de cultivos y el fomento de nuevas industrias, como la turística, mediante la construcción de hoteles estatales destinados a atraer visitantes norteamericanos (Giusti-Cordero & Ríos, 2024).

Inspirado en las reformas del Nuevo Trato, el Plan buscaba reducir la dependencia del azúcar y sentar las bases para un desarrollo económico más equilibrado y autosostenido. Sin embargo, como señalan Juan Giusti-Cordero e Iyari Ríos (2024), el Plan Chardón pronto encontró serias limitaciones impuestas por las presiones del capital azucarero, que veía en las propuestas de expropiación una amenaza directa a sus intereses, así como por las resistencias políticas en Washington, renuente a aplicar en Puerto Rico reformas que pudieran interpretarse como un cuestionamiento al orden colonial.

Asimismo, no puede pasarse por alto que estas iniciativas se desarrollaron en un contexto político de violencia política represiva. Eran los años de los gobiernos de Robert Hayes Gore, cuyo mandato fue recordado como “el infierno de Gore”, y de Blanton Winship, ambos caracterizados por una política violenta contra los seguidores y militantes del nacionalismo, el comunismo y las organizaciones sindicales (Mathews, 1975).

Este clima represivo no solo limitó la movilización popular que podría haber respaldado la implementación plena del plan, sino que también aseguró que cualquier intento de reforma quedara supeditado a los intereses del gran capital y al control político de la metrópoli. De esta forma, el Plan Chardón terminó siendo una versión atenuada, incapaz de alterar las estructuras de poder que sostenían la economía del enclave.

De la industrialización al resort: mutaciones de la plantación

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y bajo la administración del gobernador Rexford G. Tugwell, se impulsó en Puerto Rico una estrategia de industrialización orientada hacia adentro, sustentada en la creación de empresas públicas y en la articulación de encadenamientos productivos locales.

Para ello, el gobierno colonial creó la Compañía de Fomento Industrial con el propósito de estimular el capital local, diversificar la base productiva y satisfacer el mercado interno mediante un modelo de propiedad estatal en sectores estratégicos, desde la producción de cemento y papel hasta la generación de energía (Ayala & Bernabe, 2014).

Esta estrategia, inspirada en el Nuevo Trato y en medio de una economía de guerra, buscaba sentar las bases de un desarrollo autónomo y reducir la dependencia económica respecto al monocultivo azucarero.Sin embargo, las presiones derivadas del inicio de la Guerra Fría, el sabotaje empresarial interno y la hostilidad ideológica de Washington hacia cualquier modelo que evocara al “estatismo” truncaron el proyecto (Dietz, 2007).

Como señalan César Ayala y Rafael Bernabe (2014), la administración colonial consideró inviable y un riesgo político sostener un esquema que fortaleciera el control local sobre los medios de producción. Para finales de la década de 1940, el estado vendió sus empresas al sector privado, marcando el abandono de la estrategia de desarrollo hacia adentro.

En su lugar, Puerto Rico adoptó la política de “industrialización por invitación” bajo el programa conocido como Operación Manos a la Obra (Operation Bootstrap), dirigida por Teodoro Moscoso. Esta política se basó en la concesión de exenciones contributivas, acceso irrestricto al mercado estadounidense y bajos costos laborales para atraer manufacturas extranjeras, en particular de capital estadounidense.

Según advierte James L. Dietz (2007), aunque el nuevo modelo generó crecimiento estadístico y empleos industriales, no alteró las bases estructurales de dependencia: la producción estaba orientada principalmente a la exportación, la mayoría de los insumos eran importados, y las ganancias eran repatriadas a las matrices corporativas en Estados Unidos. Entonces el enclave azucarero había mutado en enclave manufacturero.

La política de Manos a la Obra, aunque comenzó como un proyecto de industrialización, también incorporó desde temprano un componente turístico que respondía a la misma lógica de atracción de capital externo.

En este marco, el gobierno de Puerto Rico, a través de la Compañía de Fomento Industrial, impulsó la creación de la Compañía de Turismo e invirtió en infraestructura hotelera de gran escala, siendo el Caribe Hilton —inaugurado en 1949— su ejemplo más visible. El objetivo era proyectar a Puerto Rico como un destino privilegiado para el turismo estadounidense de clase media y alta, promoviendo una imagen de modernidad y estabilidad política.

No obstante, estos hoteles, financiados con fondos públicos y entregados en administración bajo contratos favorables a cadenas hoteleras estadounidenses, se consolidaron como enclaves turísticos, espacios física y económicamente segregados de la vida cotidiana de la población insular.

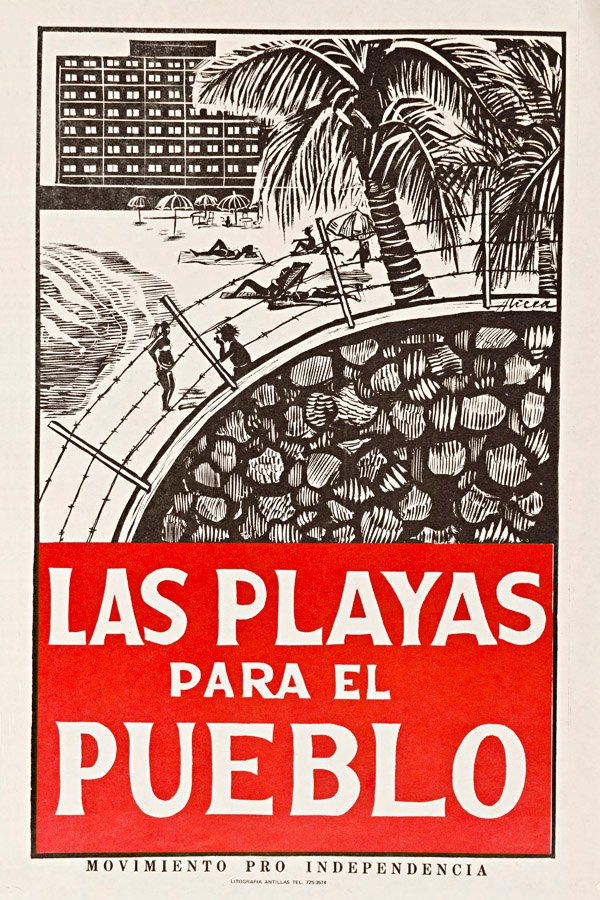

Además, su ubicación en zonas costeras de alto valor ecológico y económico implicó una transformación significativa del litoral. La construcción del Caribe Hilton, por ejemplo, no solo transformó de manera irreversible el entorno costero sobre el que se levantó, sino que intentó restringir el acceso y disfrute público de la playa, en abierta contradicción con el carácter común de estos bienes de dominio público.

Este intento de privatización enfrentó fuertes protestas durante las décadas de 1960 y 1970, articuladas en torno a la consigna emepeísta “¡Playas pa’l pueblo!”, que sintetizaba la defensa de las playas como patrimonio colectivo frente a los intereses del capital turístico e inmobiliario.

De forma paralela, durante la década de 1960, el estado apostó por el desarrollo de un sector petroquímico intensivo en capital, concentrado principalmente en la costa sur de Puerto Rico, particularmente en Peñuelas y Guayanilla.

Este intento de industrialización fue a costa de la destrucción de humedales, manglares y zonas costeras de alto valor ecológico, y dejó un legado de contaminación de suelos y cuerpos de agua que persiste hasta el presente. El colapso de este sector, ante la volatilidad de los precios del petróleo y la competencia global, no solo supuso un fracaso económico, sino que profundizó el deterioro ambiental en comunidades ya vulnerables.

Más tarde, a partir de 1976, la aprobación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos atrajo a empresas manufactureras, especialmente del sector farmacéutico, mediante generosas exenciones contributivas federales. Si bien estas medidas al principio estimularon la inversión y crearon empleos bien remunerados en ciertos sectores industriales, también consolidaron una estructura productiva dependiente del capital foráneo.

La producción se orientaba casi exclusivamente a la exportación, con un escaso encadenamiento hacia la economía local, y las ganancias eran repatriadas de manera sistemática a las matrices corporativas en Estados Unidos.

El componente turístico —que desde Manos a la Obra había funcionado como un brazo paralelo del modelo de enclave— se mantuvo como pilar del imaginario de desarrollo económico, preparado para ocupar un lugar central cuando la manufactura comenzó a declinar, tal como describe Emilio Pantojas en su análisis del tránsito “de la plantación al resort” (Pantojas, 2022).

Pantojas señala en De la plantación al resort que los procesos de descolonización en el Caribe no eliminaron las relaciones de dependencia económica; más bien transformaron sus formas. En Puerto Rico, la crisis del azúcar y el desmantelamiento de las centrales no significaron una ruptura con la lógica de enclave, sino su mutación de la economía de plantación: del monocultivo azucarero a la industrialización, y de ahí al turismo de resort y los desarrollos residenciales exclusivos.

En este tránsito, la inversión extranjera y las exenciones contributivas se constituyeron como pilares del modelo, reproduciendo un patrón en el que la riqueza generada fluye hacia el exterior mientras las comunidades locales cargan con los costos sociales y ecológicos.

El turismo de resort y los complejos residenciales de lujo —que Emilio Pantojas define como resort enclave— constituyen la herencia directa de la lógica espacial y económica de la plantación. En ambos casos, se trata de espacios productivos orientados al consumo externo, concebidos para servir a visitantes o residentes sin arraigo, cuya relación con el territorio es meramente transaccional.

La población local queda relegada al papel de fuerza de trabajo barata, prestadora de servicios y excluida del acceso pleno a esos espacios, en una dinámica que recuerda a los antiguos company towns de las corporaciones azucareras. En el orden mundial, el Caribe aún ocupa una posición periférica: una de proveedor de bienes primarios, servicios financieros y turísticos, así como espacios para la inversión inmobiliaria.

Este lugar subordinado es el resultado histórico de una inserción dependiente forjada durante siglos de colonialismo e imperialismo y reforzada por el capitalismo contemporáneo. De este modo, la región se configura como un espacio funcional para la acumulación global de capital.

Así es como, buena parte de las islas caribeñas, Puerto Rico entre ellas, están atrapadas en lógica de la economía de plantación. Si en el pasado la plantación se centró en la caña de azúcar, hoy se manifiesta en el turismo masivo, los desarrollos inmobiliarios de lujo y actividades financieras —incluyendo el blanqueo de capitales bajo regímenes de privilegios contributivos como la Ley 60.

Persiste la lógica del enclave: dependencia estructural del capital externo, orientación de la producción hacia consumidores ajenos al territorio y desconexión casi absoluta con las necesidades de las mayorías sociales.

En última instancia, se reproduce una lógica de acumulación que extrae riqueza del territorio sin reinvertir en su tejido social y ecológico, perpetuando el carácter colonial de la economía caribeña.

El Proyecto Esencia: un nuevo rostro de la vieja plantación

El Proyecto Esencia, un megacomplejo residencial y turístico propuesto para el área de Los Peñones de Melones, al sur de la bahía de Boquerón en Cabo Rojo, constituye la expresión contemporánea de un patrón histórico persistente: la ocupación y explotación intensiva del territorio para fines ajenos a las necesidades de la población local.

Al igual que la plantación azucarera, se trata de un espacio planificado para satisfacer demandas externas —en este caso, turismo de lujo y residentes extranjeros—, desvinculado de la dinámica económica y social del suroeste puertorriqueño.

Desde su concepción, Esencia responde a lógicas de desposesión y desconexión territorial. Igual que las plantaciones del siglo XX, busca extraer valor del territorio sin integrarlo a las necesidades económicas y sociales de las comunidades locales. Sus hoteles, residencias de lujo y amenidades están diseñados para un mercado foráneo de alto poder adquisitivo —incluyendo beneficiarios de la Ley 60 (antes Ley 20/22), amparados en exenciones contributivas a cambio de una presencia meramente nominal en el archipiélago.

Lejos de atender los problemas económicos o el déficit de vivienda asequible en Cabo Rojo y el suroeste, el proyecto acentúa procesos de gentrificación y desplazamiento al encarecer el suelo, los servicios y la vida cotidiana en la región.

Este patrón reproduce lo que Emilio Pantojas identifica como el paso de la plantación al resort. O dicho de otra forma, la reconversión de los ecosistemas más valiosos —costas, lagunas, humedales, playas prístinas, bosques— en activos para el consumo turístico-inmobiliario global.

Esencia perpetúa el modelo del resort-enclave señalado por Pantojas y representa la continuidad de un patrón de acumulación extractivista que convierte el paisaje y la naturaleza en mercancía, degradando las condiciones ecológicas que sostienen la vida.

Lo que se mercantiliza en Esencia no es solo el espacio físico de Los Peñones de Melones y la playa Los Pozos, sino la totalidad de los encuentros humanos con la naturaleza. La experiencia sensible y cultural de la vida costera se reconfigura como valor de cambio y bien de consumo.

Así, la vida cotidiana en su dimensión ecológica se convierte en “experiencia de lujo”, accesible para quienes poseen el poder adquisitivo para consumirla. Pero el problema no se limita a la exclusión social: Esencia, al transformar el litoral en un enclave turístico-inmobiliario, destruye ecosistemas frágiles mientras privatiza las formas de relación cultural y afectiva con el mar.

Lo que antes era un espacio compartido de subsistencia, ocio y contemplación, Esencia lo resignifica como un lugar de privilegio para quienes puedan pagarlo. En consecuencia, la producción del espacio litoral deja de ser un bien común y pasa a encarnar la lógica neoliberal de acumulación.

De este modo, Esencia, además de destruir ecosistemas frágiles, privatiza las formas de relación cultural y afectiva con el mar. La experiencia ancestral de habitar la costa, compartida, se convierte en mercancía de lujo; la producción del espacio litoral,de ser lugar común, pasa a ser un privilegio de mercado.

El impacto ecológico es significativo. El proyecto se pretende construir sobre un conjunto de humedales, praderas de yerbas marinas, manglares y bosque seco costero que cumplen funciones esenciales para la resiliencia climática y la integridad ecológica del litoral.

Su urbanización intensiva fragmentaría hábitats, comprometería la biodiversidad, incrementaría la erosión costera y debilitaría las defensas naturales frente a tormentas y huracanes, exacerbando la vulnerabilidad climática.

Esencia, por tanto, además de perpetuar la lógica del resort enclave descrita por Emilio Pantojas, representa la continuidad del patrón de acumulación extractiva que mercantiliza el paisaje y degrada los ecosistemas en nombre del “desarrollo”. Tal como plantea David Harvey (2003) en su concepto de “acumulación por desposesión”, este tipo de proyectos opera mediante la apropiación y mercantilización de recursos colectivos —en este caso, territorios de alto valor ecológico— transfiriendo su valor hacia circuitos de acumulación capitalista que no retornan beneficios equivalentes a la sociedad.

Desde la perspectiva de Arturo Escobar (2015), Esencia reproduce la “ontología del desarrollo” que homogeneiza territorios diversos bajo la lógica del mercado global, desarticulando las relaciones ecológicas y culturales que sostienen modos de vida locales, como es la pesca. A su vez, y según Joan Martínez Alier (2002), este caso encaja en la economía política del “ecologismo de los pobres”, en el cual las comunidades costeras resisten proyectos que externalizan los costos ambientales y sociales hacia poblaciones que no participan de sus beneficios.

Así, Esencia no puede entenderse solo como una controversia técnica sobre el uso de terrenos o una disputa sobre la conservación ecológica. Es la manifestación concreta de un metabolismo social del capital que, en su fase neoliberal y colonial, intensifica la extracción de valor de la naturaleza para sostener circuitos de acumulación transnacional, desplazando a comunidades y erosionando las bases ecológicas que garantizan su continuidad y bienestar.

Hilo conductor

El trayecto de todos estos momentos históricos es la persistencia de la plantación como modelo estructural, ya sea en forma de cañaveral, fábrica o resort. La plantación, en sus diversas manifestaciones, domina el imaginario del desarrollo económico en Puerto Rico y en el Caribe.

Este modelo cuenta con el denominador común de usar incentivos fiscales (exenciones, tratamiento preferencial, créditos, subsidios, etc.) para atraer capital extranjero como estrategia de acumulación de capital y desarrollo económico. La masificación del turismo actual refleja en gran medida el legado de las prácticas coloniales pasadas. El caso del Proyecto Esencia en Cabo Rojo ilustra con claridad esta continuidad histórica.

Esta constatación obliga a repensar el concepto de “desarrollo” más allá de las definiciones convencionales. Un verdadero proyecto de país no puede seguir basándose en la conversión de sus ecosistemas más valiosos en mercancía para un mercado externo, bajo la promesa recurrente —y nunca cumplida— de que la inversión foránea traerá prosperidad y, por lo tanto, “desarrollo económico”.

Como lo ha mostrado la historia, esta promesa encubre la continuidad de relaciones de dependencia que refuerzan tanto la subordinación económica como la política. En última instancia, la persistencia del modelo de plantación en Puerto Rico es un recordatorio de que el colonialismo no es solo una condición política, sino también una forma de organización social, económica y territorial que se adapta, muta y se reconfigura para preservar relaciones de poder desiguales.

Romper con este ciclo implica reconocer que el colonialismo es una estructura viva que se reproduce en el ordenamiento territorial, en la política económica y en la explotación de ecosistemas. Implica, además, que la lucha contra proyectos como Esencia no es solo una batalla ecologista, sino un acto de insubordinación política y cultural que vincula la defensa de los bienes comunes con el ejercicio de la soberanía popular.